384 Forschungsprojekte, über 29.000 Laboranalysen, 23 Auftragsforschungsprojekte und Beratungen für private Unternehmen sowie 335 Vorträge europaweit: Das sind einige der Zahlen zu den Errungenschaften der über 230 Mitarbeiter des Versuchszentrums Laimburg in 2023.

Alle zwei Jahre veröffentlicht das Versuchszentrum den Laimburg Report, der Einblick in die Forschungs- und Versuchstätigkeiten gibt sowie neue wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert. Darüber hinaus biete der Laimburg Report grundlegende Informationen über Mission und Aufgaben, Geschichte und Organisationsstruktur des Versuchszentrums. Ein Highlight war die Demonstration verschiedener Projekte, darunter der neu entwickelte Blattsensor „FylloClip”, die Erforschung von Schädlingen im Obst- und Weinbau wie der Kirschessigfliege und Bläulingszikade sowie ihre Gegenspieler.

„Heutzutage ist es wichtiger denn je, nachhaltige Landwirtschaftspraktiken und die Qualität und Wertschätzung unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse in den Vordergrund zu rücken. Der neue Laimburg Report 2022-2023 ist ein gutes Beispiel dafür: In den vergangenen zwei Jahren hat die Forschung am Versuchszentrum Laimburg bedeutende Fortschritte gemacht, mit dem klaren Ziel, die Qualität und die Nachhaltigkeit der Produkte unserer Region zu steigern. Unser Ziel für die zukünftigen Jahre ist es, weiterhin in die Forschung und Entwicklung zu investieren und damit die Südtiroler Landwirtschaft für zukünftige Herausforderungen zu rüsten“, erklärt der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, Luis Walcher, in seinen Grußworten.

„Die globale Herausforderung, ‚mehr mit weniger zu produzieren‘ zielt auf eine nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft ab. Das Versuchszentrum Laimburg fördert mit angewandter Forschung Präzisionsbehandlungen und biologische Schädlingsbekämpfung und erforscht die Entwicklung resistenter und resilienter Pflanzensorten. Aber nicht nur das, sondern noch vieles mehr. Der neue Laimburg Report fasst unsere Tätigkeiten für den Zweijahreszeitraum 2022-2023 zusammen und enthält praktische Beispiele für unsere Bestreben, den Betrieben und Unternehmen das nötige Wissen und die Technologien zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre täglichen Herausforderungen bewältigen und ihre Produktivität nachhaltig steigern können“, so der Direktor des Versuchszentrums Laimburg, Michael Oberhuber.

Die Kirschessigfliege ist einer der Hauptschädlinge im Kirsch- und Beerenobstanbau und der Rebsorte Vernatsch. Eine gezielte Freisetzung von natürlichen Gegenspielern, die in der Lage sind, die Larven der Kirschessigfliege zu parasitieren, und deren Ansiedelung sollen das Management der Kirschessigfliege optimieren und langfristig regulieren. Der Nützling Ganaspis brasiliensis wurde am Versuchszentrum Laimburg gezüchtet und an sieben geeigneten Standorten in Südtirol auf unterschiedlichen Höhenlagen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 jeweils mit 200 Individuen dreimal pro Saison freigesetzt. Die Auswertung von Fruchtproben vor und nach den Freisetzungen ergab die Identifizierung von insgesamt sieben verschiedenen Schlupfwespenarten. Individuen von Ganaspis brasiliensis wurden an fünf Freisetzungsstandorten, wiedergefunden; überwinternde Individuen nur einmalig in einer Tallage. Überraschenderweise konnte in allen Standorten die Art Leptopilina japonica vorgefunden werden. Sie zeigte ansteigende Parasitierungsraten von bis zu 20 % im Jahr 2023.

Die aus Nordamerika stammende Bläulingszikade befällt über 300 verschiedene Wirtspflanzen. Sie schwächt die Pflanzen durch das Saugen an den Blättern, fördert mit ihren Wachs- und Honigtau-Ausscheidungen das Auftreten von Pilzen wie Rußtau und kann gefährliche Bakterien an die Pflanzen übertragen. In jüngster Zeit wurde in einigen Gebieten eine Zunahme der Populationsdichte vor allem in den Randbereichen von Apfelanlagen beobachtet. Aus diesem Grund wurden 2023 erste Voruntersuchungen zur Bläulingszikade durchgeführt, um aktuelle Informationen zu Wirtspflanzen und Daten zur Parasitierung zu sammeln. Umfassende Untersuchungen zur Biologie, Verbreitung und Dynamik bilden die Grundlage für ein gezieltes Management.

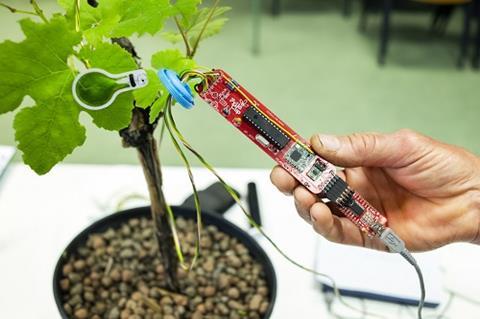

Der „FylloClip“ ist ein am Versuchszentrum Laimburg entwickelter Sensor, der wie eine Büroklammer auf das Blatt aufgesetzt wird und Trockenstress direkt an den Blättern der Pflanze erkennt. Die Blattspaltöffnungen einer Pflanze sind deren Verbindungspforten zur Umgebungsluft und steuern die Aufnahme von CO2 sowie die Abgabe von Wasserdampf. Eine ausreichend mit Wasser versorgte Pflanze öffnet bei Sonneneinstrahlung die Spaltöffnungen und ermöglicht so die Transpiration. Bei Trockenheit schließen die Spaltöffnungen jedoch bereits früher im Tagesverlauf, um übermäßige Wasserverluste zu vermeiden. Wenn Wasserdampf durch die Spaltöffnungen austritt, kondensiert er an der auf der Blattunterseite befindlichen Scheibe zu kleinen Wassertropfen, die vom Sensor registriert werden. Gleichzeitig wird an der Blattoberseite die Sonneneinstrahlung gemessen. Aus dem Vergleich des Tagesverlaufs von Sonneneinstrahlung und Transpiration lassen sich dann Rückschlüsse auf die Wasserversorgung der Pflanze ziehen.